在日益复杂的国际政治环境中,近海安防的战略地位愈发凸显。近年来,诸如英舰擅闯台湾海峡、菲律宾在南沙群岛半月礁及舰长礁周边海域开展非法活动等事件,严重侵害我国海洋权益。作为国家海洋安全防线的关键装备,近海安防雷达凭借其技术性能与发展潜力,在维护国家领海主权与海洋利益中发挥着不可替代的核心作用。

一、近海安防雷达类型及其应用解析

1. 高频地波雷达

高频地波雷达是一种具备超视距、广覆盖、全天候和低成本优势的先进海洋监测技术,广泛应用于各国专属经济区(EEZ)的持续监测。该雷达利用表面波传播特性,可实现对300–400公里范围内海面目标的有效探测,已在我国沿海广泛部署,为广域持续监控与早期预警提供重要信息支持。

2. 相控阵雷达

相控阵雷达(Phased Array Radar, PAR),又称电扫描雷达,借助控制天线单元的相位实现波束指向。该技术自20世纪30年代问世以来,在军事及民用领域持续发展,目前已广泛应用于战术预警和民用监测。随着技术进步与成本降低,相控阵雷达在近海安防中的作用日益突出。

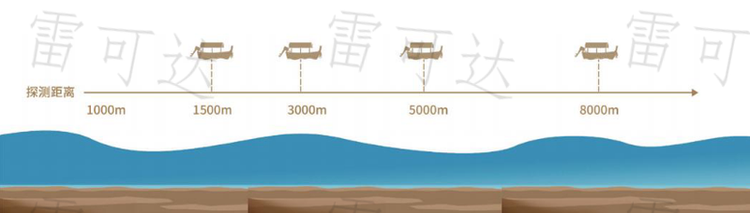

武汉雷可达科技有限公司开发的XW/SR237近海安防雷达系列采用方位相扫相控阵体制,具备快速扫描、多目标跟踪和高精度测量能力。该系列产品覆盖1.2km至8km不同量程,并采用同频异步信号过滤技术,可稳定跟踪“大飞”和快艇等高速目标,显著提升复杂海况下的目标识别能力。

3. 合成孔径雷达(SAR)

合成孔径雷达通过处理回波信号生成高分辨率海面图像,可清晰识别小型船只和海上漂浮目标。常搭载于飞机或卫星,用于对特定海域的周期性巡查。在打击非法捕捞、走私等活动中,SAR提供关键的海面态势信息与取证支持,例如在南海维权执法中帮助精确定位目标。

二、近海安防雷达关键性能分析

1. 探测距离与精度

当前主流近海安防雷达已实现广域监测能力,高频地波雷达探测距离可达数百公里。相控阵雷达不断优化目标距离、方位与高度的测量性能,部分先进型号的距离精度达到米级,方位精度达毫弧度级,为目标精确定位与响应决策提供可靠依据。

2. 抗干扰能力

面对复杂海洋环境中的通信信号、电离层扰动和恶劣天气杂波等干扰,近海安防雷达广泛采用频率捷变、脉冲压缩和动目标显示(MTI)等技术,显著提升复杂电磁环境下的目标提取能力。即便在通信密集的沿海经济区,仍能保持稳定和可靠的监测性能。

3. 目标识别能力

随着人工智能与大数据技术的融合,雷达系统可借助深度学习算法对回波数据进行训练,实现船只、飞机等目标的初步识别与分类,大幅提升监测效率并降低人工判读负担。然而,对复杂背景下的小型或伪装目标的识别仍存在技术瓶颈,亟待进一步突破。

三、近海安防雷达面临的主要挑战

气象干扰是近海安防雷达面临的重要挑战之一。强风、暴雨、浓雾与大浪等恶劣天气会严重影响电磁波传播:暴雨引起波束散射与衰减,浓雾削弱信号强度,海浪杂波干扰目标提取,增加误判风险。在台风等极端气象条件下,雷达监测范围和识别能力显著下降,对近海安防构成严峻考验。

四、未来展望:人工智能与雷达技术的深度融合

人工智能将更深度融入近海安防雷达系统,实现雷达回波的实时分析与目标快速识别分类。通过构建智能识别模型,系统可区分各类船只与飞机,甚至预测其行为以实施提前预警。人工智能还可优化抗干扰策略,根据环境实时调整雷达参数,全面提升复杂气象与电磁环境下的监测性能。

结语

面对日益严峻的海洋安全形势,近海安防雷达在技术创新与系统建设中迎来重要机遇与挑战。通过持续推进技术突破与战略规划,我国近海安防雷达系统将不断升级,为维护国家海洋权益与安全提供坚实保障。

相关阅读

- 中国海事局 - 海洋权益与近海安防政策(官方权威发布与政策解读)

- 中国科学院电子学研究所 - 雷达技术研究进展(专业雷达技术研发与学术资源)

- The National Institute for Defense Studies - 亚太海上安全报告(国际视角下的区域海洋安全分析)